硬碳——钠电负极材料的中流砥柱

钠电产业化在即,负极材料成为行业发展关键。

锂电的正极材料路线可以适用于钠电正极材料(层状金属氧化物),但锂电负极材料石墨却不适用钠电池。这是因为钠虽然和锂是同一主族元素,但钠离子原子半径比锂离子大35%以上,无法与石墨形成热稳定的插层化合物,使其应用受到很大限制。另外,研究表明钠离子-石墨嵌入反应的结合能G > 0,导致钠离子在石墨层间进行嵌脱的有效性下降。

目前关于钠电池负极材料的选择主要有碳基、钛基、有机类和合金类负极材料等。

而碳基材料又分为硬碳和软碳等。硬碳具有稳定性高、用途广泛、成本低、可逆容量高等优点,成为钠离子电池负极材料的热门研究对象。

硬碳结构模型

硬碳的储电机理

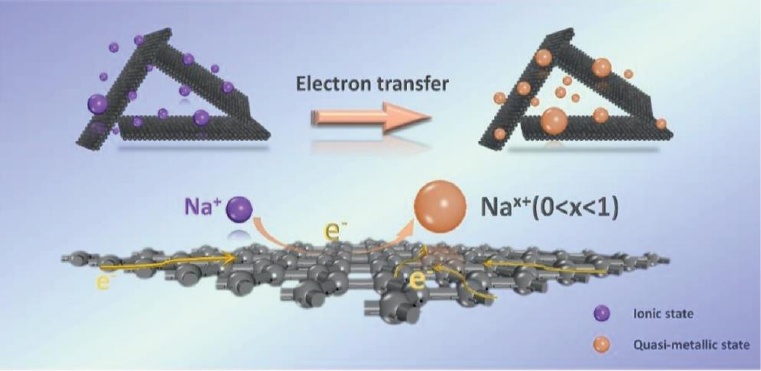

硬碳的储电机理多样,可分为“嵌入-吸附”机理、“吸附-嵌入”机理和其他储钠机理。硬碳材料的储钠位置和形式多样。一般认为钠离子在硬碳中可以储存在三种位置:硬碳表面的边缘和缺陷、石墨层之间的空隙以及随机取向的石墨之间形成的微孔。对于硬碳来说,在储钠过程中充放电曲线可以分为两个区域:高电位斜坡区(2~0.1V)、低电位平台区(0.1~0V)。在放电时,钠离子首先通过表面吸附储存在硬碳表面的孔壁和缺陷中,这个过程对应充放电曲线中的斜坡区;当进一步放电至0.1 V以下,钠离子通过石墨层间插入和微孔填充形成平台区。

钠在硬碳中的稳态示意图

目前,争议主要集中在平台和斜坡区域所分别对应储钠机理的认识上。“嵌入-吸附”机理认为斜坡区容量主要来源于Na+在类石墨层间中的嵌入,平台区容量来源于Na+在微孔中的填充或沉积。“吸附-嵌入”机理则相反,认为斜坡区容量主要来源于Na+在碳表面及边缘缺陷上的吸附,平台区容量主要来源于Na+在类石墨间的嵌入。目前有较多文献支持“吸附-嵌入”模型,“层间嵌入”机制形成的NaC8可提供理论容量为279mAh/g的平台比容量,再加上斜坡区比容量,钠离子电池理论容量可达350-400mAh/g。

硬碳材料的制备

区别于锂离子负极材料石墨的合成,硬碳的合成需要经历芳香化、缩聚、石墨层形成、石墨层生长、片层生长堆叠等历程。采用的有机前驱体多存在含有氧、硫、氮等基团的支链结构,在碳化的过程中交联形成新的网状结构,不利于碳层的重排,因而无法形成长程有序的石墨片层结构。

钠离子电池硬碳负极所用的不同前驱体

硬碳采用的前驱体原料主要为生物质、树脂基和石油基等。

树脂基前驱体虽然纯度高,结构易调控,但是成本较高;石油基前驱体成本低廉,原料易获取,性价比优势明显,但制备出的硬碳材料性能一般,且存在环境污染问题;生物质类前驱体品种丰富,具有可持续使用、低成本的特点,是目前大多数负极厂商所布局的方向。

将生物质转化为硬碳的方法多样,如直接碳化、水热碳化(HTC)、物理或化学活化等。 香蕉皮、泥炭苔、稻壳、棉花、葡萄糖、蛋白质和纤维素纳米晶体等生物质都被用作钠离子电池的负极材料,显示出良好的电化学性能。

椰壳是目前产业化最快的硬碳材料,其电池性能理想。我国椰壳炭主要是从菲律宾与印度尼西亚进口。菲律宾与印度尼西亚的椰子壳较厚,水分与挥发份指标较好,杂质也较少,生产出来的椰壳炭化料具有较好的强度与品质。